За считанные недели Россия перешла от дискуссий к законченному нормативному полю для дата-центров, и эта «техническая» мера запускает цепную реакцию, критичную для будущего искусственного интеллекта — особенно за пределами столиц. 15 июля Госдума утвердила закон, который впервые дал официальное определение центру обработки данных, ввёл государственный реестр таких объектов и строго запретил размещать в них майнинговое оборудование. Документ уже одобрил Совет Федерации, так что с 1 марта 2026 года отрасль перейдёт на новые правила.

Закон как точка сборки для цифровой экономики

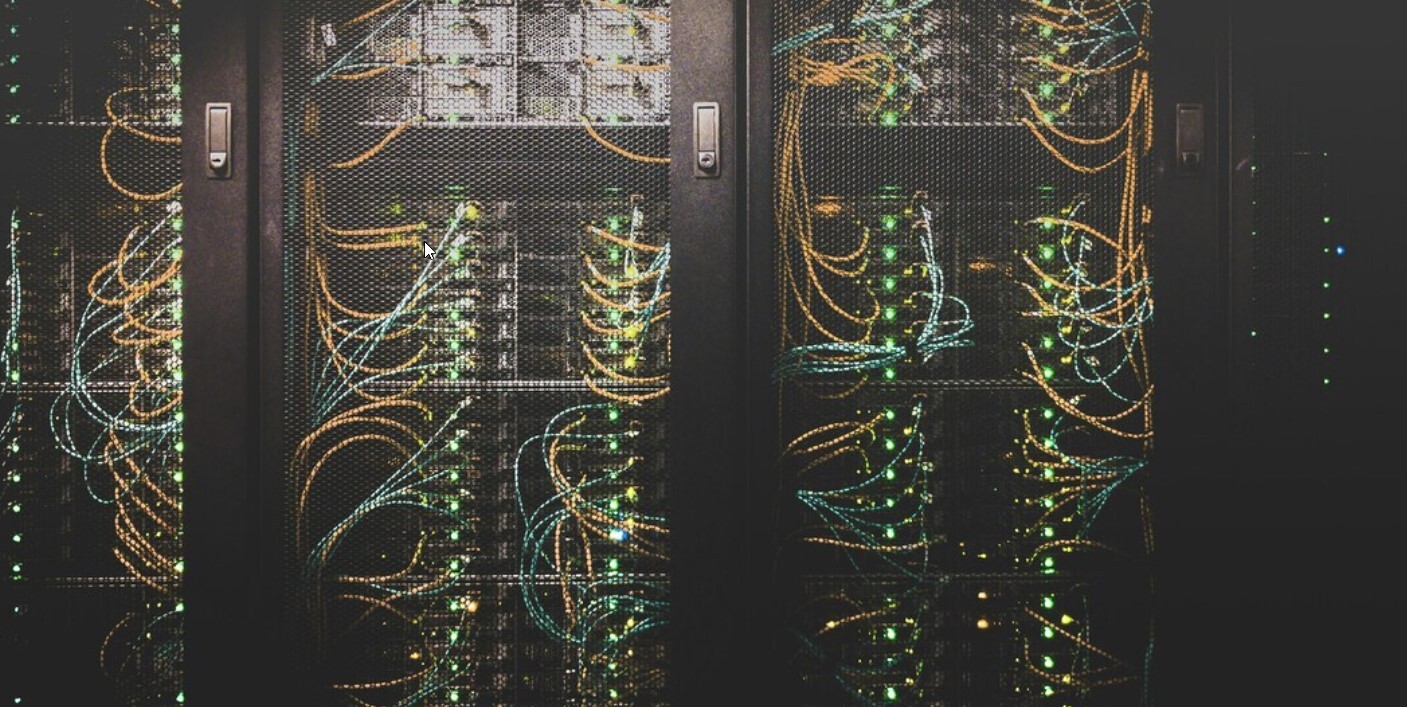

До сих пор ЦОДы существовали в серой зоне — нормы федерального закона «О связи» описывали линию передачи, но не здание, в котором обрабатываются петабайты данных. Новый акт выводит сам объект в правовое пространство, перечисляя обязательные инженерные системы и фиксируя, что дата-центр — это не склад железа, а часть критической инфраструктуры.

Появление реестра под управлением Минцифры РФ упорядочивает рынок: статус «реестрового» даёт преференции по энерготарифам и ускоренные подключения к сетям, но требует соответствия регламенту информационной безопасности, отчётности и техобслуживания. Запрет на майнинг внутри таких площадок снимает главный репутационный и энергетический риск: дешёвое электричество больше не будет уходить в спекулятивные вычисления, высвобождая мощности под задачи бизнеса и государства.

Почему ИИ без мощных ЦОДов не взлетит?

Большие языковые модели и другие алгоритмы обучаются на кластерах из десятков тысяч GPU (графических процессоров); объём ИТ-нагрузки на такие проекты удваивается каждые несколько месяцев. В Москве и области свободных стоек уже почти нет — профильные отчёты фиксируют дефицит, который тормозит развёртывание новых облачных сервисов.

Закон, давая прогнозируемые правила игры и возможность строить объекты в режиме государственно-частного партнерства, открывает шлюз частному и государственному софинансированию. Государство уже стало крупнейшим заказчиком, вложив 60 млрд рублей в 2024 году, и теперь получает юридические гарантии сохранности вложений.

Параллельно президент России поручил правительству создать национальный суперкомпьютерный центр пикового класса — не менее 500 PFLOPS (единица измерения производительности компьютера – прим. ред.), что эквивалентно нескольким десяткам тысяч новейших ускорителей; без дата-центров такой машине просто негде разместится. Таким образом, нормативный акт и государственный спрос взаимно усиливают друг друга, формируя внутренний рынок высокопроизводительных вычислений.

Региональный акцент – что будет за пределами столицы

Самый острый цифровой голод сегодня ощущается не в столице, а в регионах, где промышленность и муниципалитеты запускают проекты «умных» городов и предиктивного обслуживания предприятий, но вынуждены хранить данные за сотни километров. Закон даёт возможность строить дата-центры по концессионной модели в местах, где это экономически выгодно: Сибирь с её холодным климатом и избытком гидроэнергии уже привлекает инвесторов, а в Татарстане выводят на полную мощность кампус в Иннополисе, рассчитанный на две тысячи стоек.

Статистика IPG Estate показывает: на не-столичные субъекты сейчас приходится менее 15% всех стойко-мест, и именно там идёт максимальный рост, например, энергетические проекты Минэнерго на Дальнем Востоке специально учитывают потребности будущих дата-центров, закладывая 750 МВт новых генераций. Для регионов это не только ИТ-сервис, но и мультипликатор рабочих мест: один мегаватт ИТ-нагрузки формирует, по разным оценкам, до 15 высококвалифицированных позиций и до 120 млн рублей налоговых поступлений в год.

ЦОДы также позволяют удерживать персональные и промышленные данные внутри субъекта Российской Федерации. Это упрощает юридическую работу с обезличенными наборами для обучения локальных моделей здравоохранения или агропрома, региональные же ИИ-стартапы получают готовую инфраструктуру. Когда закон вступит в силу, субъекты РФ, обладающие дешёвой электроэнергией, смогут позиционировать себя как «цифровые опорные пункты», предлагая площадки для локальной обработки в интересах федеральных "облаков".

На практическом уровне это означает «длинные деньги» в отрасли: окупаемость дата-центров в среднем составляет от 9 до 15 лет. В ближайшие 3-5 лет можно ожидать, что дефицит московских мощностей начнёт закрываться за счёт региональных кампусов — на их базе будут обслуживаться заявления о единой платформе цифрового рубля, национальном суперкластере и десятках отраслевых ИИ-SaaS (облачных платформ), которые существуют в пилотном режиме. Если алгоритмы — мозг экономики, то ЦОД — её кровеносная система; новый закон, отгородив вычислительное «сердце» от криптовалютной лихорадки, фактически включил стране кардиостимулятор развития искусственного интеллекта.

Ольга Чернокоз, председатель правления Ассоциации инновационных решений и искусственного интеллекта «Регионы XXI век», гендиректор медиахолдинга «Регионы России»